テスト的にNHKサイト(クローズアップ現代)から部分コピーしたものです。

正しくはNHKオリジナルサイトにて閲覧ください。

正しくはNHKオリジナルサイトにて閲覧ください。

2019年5月21日(火)

刑務所が“ついの住みか”に!? ~おひとりさまが危ない~

ひとり暮らしの高齢者が増え続ける中、貧困・孤立・認知症などを抱え、万引きなどの犯罪を繰り返し、刑務所が居場所になってしまう人が目立って増えている。とりわけ、男性よりも寿命が長く、ひとり暮らしの数も男性の2倍という高齢女性が深刻だ。刑務所、そして出所後の高齢者の密着ルポからその実態に迫る。

出演者

- 村木厚子さん (津田塾大学客員教授)

- 浜井浩一さん (龍谷大学法学部教授)

- 武田真一 (キャスター)

密着取材!増える高齢の“おひとりさま”

武田:刑務所で今、一見、介護施設のような光景が広がっています。増えているのがおひとりさまの高齢女性。刑務所の密着取材から女性たちが置かれている厳しい現実が見えてきました。

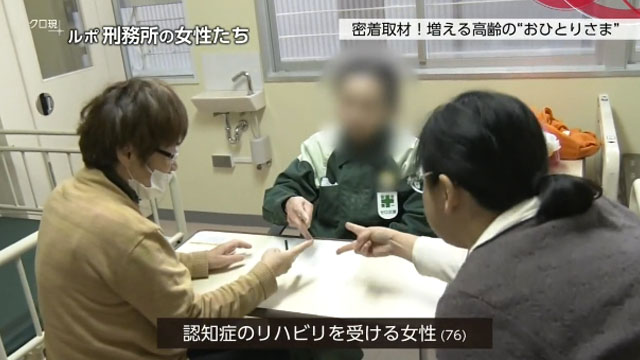

認知症のリハビリを受けている76歳の女性です。

この女性は2度目の服役。3年前の前回、刑務所で認知症と診断されました。

この女性は2度目の服役。3年前の前回、刑務所で認知症と診断されました。

介護福祉士

「今日は何曜日?」

女性

「水曜日。」

介護福祉士

「残念でした。火曜日です。」

今、万引きなどを繰り返し、何度も服役する高齢女性が増えています。頼れる家族のいない一人暮らしの高齢女性たち。介護などの支援も受けられずに孤立し、再び罪を犯すことを止められない人が増えているのです。

刑務官

「2回も3回も見ると、やっぱり悲しくなるというか、またかって思っちゃう部分はあります。もう刑務所に来ないようにと思って、毎日接してます。」

おひとりさまの女性たちにとって、刑務所がついの住みかに成りかねない。今、そんな事態が広がっています。

認知症のリハビリを受けている76歳の女性です。

介護福祉士

「今日は何曜日?」

女性

「水曜日。」

介護福祉士

「残念でした。火曜日です。」

今、万引きなどを繰り返し、何度も服役する高齢女性が増えています。頼れる家族のいない一人暮らしの高齢女性たち。介護などの支援も受けられずに孤立し、再び罪を犯すことを止められない人が増えているのです。

刑務官

「2回も3回も見ると、やっぱり悲しくなるというか、またかって思っちゃう部分はあります。もう刑務所に来ないようにと思って、毎日接してます。」

おひとりさまの女性たちにとって、刑務所がついの住みかに成りかねない。今、そんな事態が広がっています。

密着取材!高齢の“おひとりさま” なぜ急増?

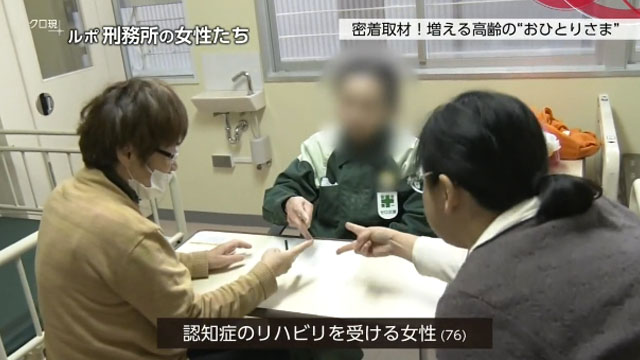

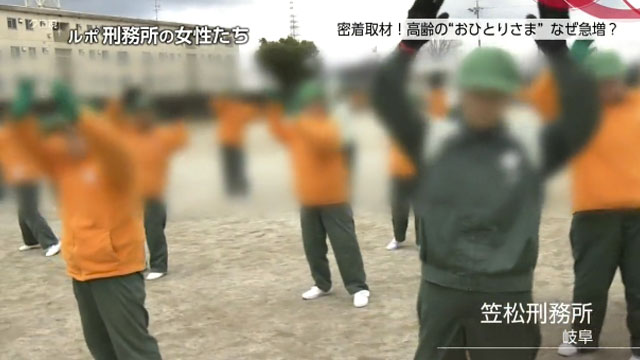

360人余りの女性が服役している、この刑務所。5人に1人が65歳以上で、日常生活に支えが必要な人も少なくありません。

毎日全員が行う体操の時間。座り込んでしまったのは冒頭で認知症のリハビリを受けていた女性です。

毎日全員が行う体操の時間。座り込んでしまったのは冒頭で認知症のリハビリを受けていた女性です。

刑務官は、体操ができない女性を連れ出しました。

刑務官は、体操ができない女性を連れ出しました。

認知症など、高齢の受刑者は、集団行動が難しい人も多く、刑務官は特別な対応を取らざるをえないといいます。

認知症など、高齢の受刑者は、集団行動が難しい人も多く、刑務官は特別な対応を取らざるをえないといいます。

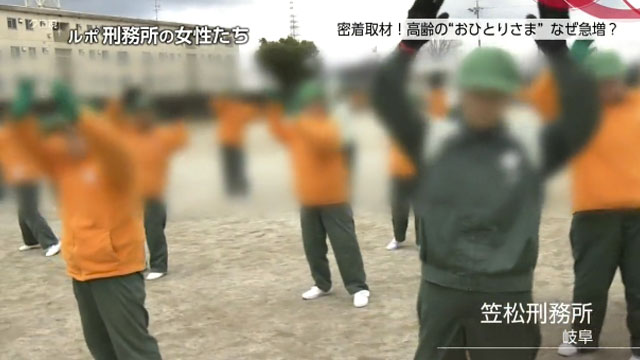

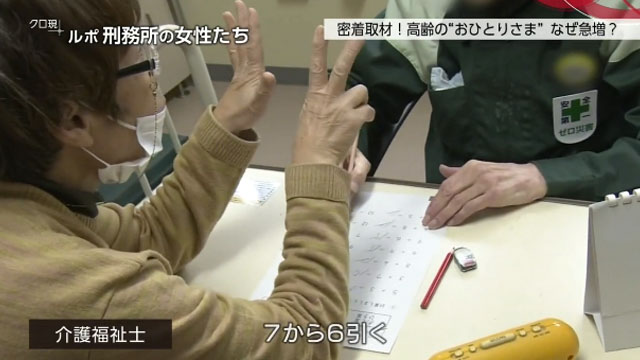

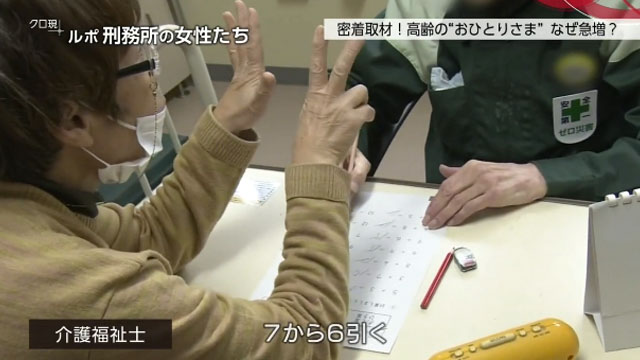

介護福祉士

「7から6引く。」

認知症の症状が進行した女性は、今では簡単な計算もできなくなっています。

認知症の症状が進行した女性は、今では簡単な計算もできなくなっています。

介護福祉士

「あぁ、違うな。」

70歳を過ぎてから、食料品など、日用品を万引きするようになり、何度も逮捕された、この女性。72歳の時、執行猶予中に再び万引きをして逮捕され、1年ほど服役することになりました。

女性

「悪いことをしてしまいました。ぬいぐるみをとりました。」

認知症と診断されたのは1度目の服役の時。出所した後、僅か6日の間に万引きや置き引きを繰り返し、刑務所に戻ってきてしまいました。

笠松刑務所 駒井刑務官

「最初に入所したときより、認知症が進んだかなって思うのも、毎日見てているので、今回で最後になればいいなって思う。」

日中、受刑者たちには刑務作業が義務づけられています。しかし、女性は認知症もあり、ほかの受刑者と同じ作業につくことはできなくなっています。刑務作業の時間は何かさせないといけないため、簡単な作業を探して、手を動かしてもらうことを優先しているといいます。

日中、受刑者たちには刑務作業が義務づけられています。しかし、女性は認知症もあり、ほかの受刑者と同じ作業につくことはできなくなっています。刑務作業の時間は何かさせないといけないため、簡単な作業を探して、手を動かしてもらうことを優先しているといいます。

笠松刑務所 駒井刑務官

笠松刑務所 駒井刑務官

「手足のリハビリだとかを兼ねて作業をやらせているつもり。受刑するっていう意味がなくなると、やっぱり困ると思うんです。」

食事の時間も、女性には特別な対応が取られています。ほかの受刑者とは離れた席に座っていました。以前、人の食べ物に手を出し、トラブルになったことがあるからだといいます。

デパートの店員や、化粧品の販売員をしながら2人の子どもを育ててきた、この女性。夫を亡くし、子どもと疎遠になった老後、頼れる家族はいません。

デパートの店員や、化粧品の販売員をしながら2人の子どもを育ててきた、この女性。夫を亡くし、子どもと疎遠になった老後、頼れる家族はいません。

女性

「私は1人で自分のうちにおります。つらかったです。情けなくて泣きました。」

出所の日が近づいている女性。これ以上、罪を繰り返さないために、刑務所では身の回りの世話をしてもらえる福祉施設を探すことにしています。

おひとりさまの犯罪が増えている背景には、単身世帯の急増があります。一人暮らしの高齢女性の数は男性の2倍。400万人を上回ります。女性は男性よりも長寿で、離婚や未婚も増加しているため、今後も増え続けると予測されています。

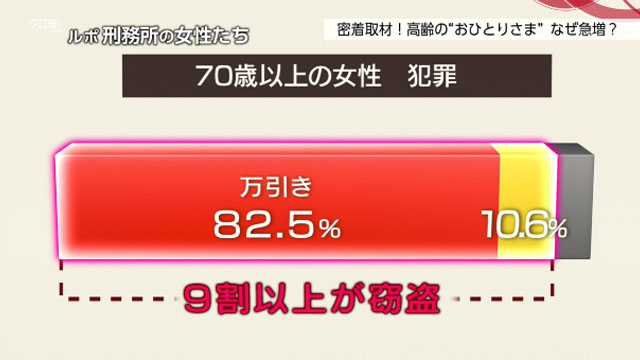

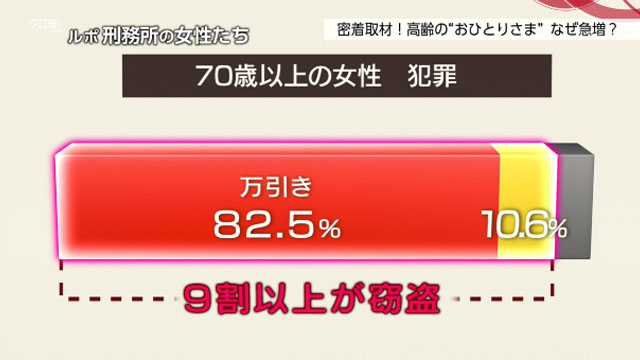

高齢女性の犯罪を見ると、70歳以上の場合、82.5%が万引き。さらに、置き引きなども加えると、9割以上を窃盗が占めることが分かっています。

高齢女性の犯罪を見ると、70歳以上の場合、82.5%が万引き。さらに、置き引きなども加えると、9割以上を窃盗が占めることが分かっています。

介護福祉士

「7から6引く。」

介護福祉士

「あぁ、違うな。」

70歳を過ぎてから、食料品など、日用品を万引きするようになり、何度も逮捕された、この女性。72歳の時、執行猶予中に再び万引きをして逮捕され、1年ほど服役することになりました。

女性

「悪いことをしてしまいました。ぬいぐるみをとりました。」

認知症と診断されたのは1度目の服役の時。出所した後、僅か6日の間に万引きや置き引きを繰り返し、刑務所に戻ってきてしまいました。

笠松刑務所 駒井刑務官

「最初に入所したときより、認知症が進んだかなって思うのも、毎日見てているので、今回で最後になればいいなって思う。」

「手足のリハビリだとかを兼ねて作業をやらせているつもり。受刑するっていう意味がなくなると、やっぱり困ると思うんです。」

食事の時間も、女性には特別な対応が取られています。ほかの受刑者とは離れた席に座っていました。以前、人の食べ物に手を出し、トラブルになったことがあるからだといいます。

女性

「私は1人で自分のうちにおります。つらかったです。情けなくて泣きました。」

出所の日が近づいている女性。これ以上、罪を繰り返さないために、刑務所では身の回りの世話をしてもらえる福祉施設を探すことにしています。

おひとりさまの犯罪が増えている背景には、単身世帯の急増があります。一人暮らしの高齢女性の数は男性の2倍。400万人を上回ります。女性は男性よりも長寿で、離婚や未婚も増加しているため、今後も増え続けると予測されています。

“おひとりさま” なぜ窃盗を繰り返す?

この日、刑務所を出所したばかりの女性。85歳の田中さん(仮名)です。上品なたたずまいや、服装に気遣う様子からは、万引きを繰り返したとは思えません。

田中さんは、出所者を支援する団体のスタッフに付き添われ、かつて住んでいた場所に向かいました。認知症の診断を受けている田中さん。窃盗を繰り返し、1年半服役していました。

田中さんは、出所者を支援する団体のスタッフに付き添われ、かつて住んでいた場所に向かいました。認知症の診断を受けている田中さん。窃盗を繰り返し、1年半服役していました。

「ここでしょ?」

田中さん

「あぁ、そうですね。」

「そこでお弁当もらったんでしょ?」

「そこでお弁当もらったんでしょ?」

田中さん

「万引きした。お手伝いした。そこ(スーパー)で知り合った人のお手伝いをした。」

服役するまで住んでいた家は荒れ果てていました。

「家の中は全然変わらないでしょ?」

「家の中は全然変わらないでしょ?」

田中さんにとっては2年ぶりのわが家です。

田中さんにとっては2年ぶりのわが家です。

「屋根が崩れている。」

老朽化した家は住むことができる状態ではなく、片づけを終えたら、いずれ処分せざるを得ません。長年、スナックで働きながら1人で生きてきた田中さん。部屋中に飾られたぬいぐるみは、かつて自分で集めたものだといいます。

近所付き合いもなく、訪ねてくる友人もいないため、認知症の症状に気付いてくれる人はいませんでした。

近所付き合いもなく、訪ねてくる友人もいないため、認知症の症状に気付いてくれる人はいませんでした。

「茶わんがいっぱい…、冷蔵庫に。こんなの初めて見ました。」

「認知症特有のアルツハイマー型の特徴。」

「認知症特有のアルツハイマー型の特徴。」

部屋には金庫もありましたが、長年使っていなかったため、開きません。業者に頼んで、ようやく開けることができました。

中に入っていたのは大切にしていたアクセサリー。そして、預金通帳。老後、年金がなかった田中さんは、預金を取り崩して生活していました。しかし6年前、残高は381円に減っていました。認知症で孤立を深め、経済的に困窮していた田中さん。

中に入っていたのは大切にしていたアクセサリー。そして、預金通帳。老後、年金がなかった田中さんは、預金を取り崩して生活していました。しかし6年前、残高は381円に減っていました。認知症で孤立を深め、経済的に困窮していた田中さん。

田中さん

「嫌んなっちゃったな。」

しかし、本人がSOSを発することはなく、支援を受けられないまま、万引きを繰り返していたのです。

田中さん

「悲しくなっちゃったな。」

「ここでしょ?」

田中さん

「あぁ、そうですね。」

田中さん

「万引きした。お手伝いした。そこ(スーパー)で知り合った人のお手伝いをした。」

服役するまで住んでいた家は荒れ果てていました。

「屋根が崩れている。」

老朽化した家は住むことができる状態ではなく、片づけを終えたら、いずれ処分せざるを得ません。長年、スナックで働きながら1人で生きてきた田中さん。部屋中に飾られたぬいぐるみは、かつて自分で集めたものだといいます。

「茶わんがいっぱい…、冷蔵庫に。こんなの初めて見ました。」

部屋には金庫もありましたが、長年使っていなかったため、開きません。業者に頼んで、ようやく開けることができました。

田中さん

「嫌んなっちゃったな。」

しかし、本人がSOSを発することはなく、支援を受けられないまま、万引きを繰り返していたのです。

田中さん

「悲しくなっちゃったな。」

孤立・生活不安…高齢の“おひとりさま”に何が

ゲスト 村木厚子さん(津田塾大学客員教授)

ゲスト 浜井浩一さん(龍谷大学法学部教授)

武田:罪を犯した人とはいえ、ごく普通の人に見えますよね。本当に同情を禁じえない思いがします。村木さんは、どうご覧になりましたか?

村木さん:刑務所のことを知らないと、あそこには怖い人、悪い人がいるというイメージですよね。でも、実際に見ると、高齢者の方がたくさんいらっしゃるし、明らかにこの人は障害があるなという方もいらっしゃったりして、私が、福祉の分野でよく言う「生きづらさを抱えた人」とか「困窮している人」という人たちと、ものすごく重なっている気がします。

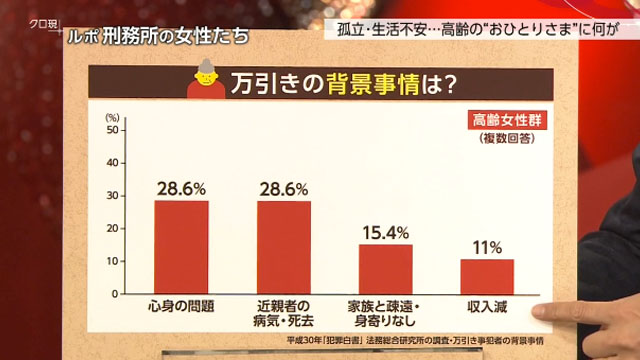

武田:これは万引きをした高齢女性の背景となった事情を調査したものなんですが、中でも多いのが「心身の問題」、それから「近親者の病気・死去」「家族と疎遠・身寄りがない」「収入減」。

村木さん:福祉分野で「困っている人」というのには共通点が2つあると言われているんですが、1つは「いろんな課題が重なっている」。例えば「困窮してる」「経済的に苦しい」ことと「病気が重なる」とか、あるいは「自分の大事な家族が亡くなる」「離別をする」というような「困難が重なる」ということ。もう1つは「社会から孤立をしている」ことが共通点だと言われているんですけれど、この調査結果を見てもよく分かりますね。

武田:これは、万引きをした高齢女性の動機についての調査です。複数回答で「節約」が最も多く、「自己使用・費消目的」「盗み癖」「生活困窮」というふうに続いています。

武田:高齢化した女性の孤立が、なぜ犯罪に結び付いてしまうんでしょうか?

浜井さん:「人に迷惑をかけてはいけない」と思う気持ちがあまりにも強すぎて、外に出ていかない、人に相談しない、うちにこもってしまう。うちにこもってしまうと、いろんな問題を抱えているところが見えない。認知症がどんどん進んでも誰も気がつかないという問題が起きてきて、それが初めて、いろんな意味で抱えきれなくなった問題が万引きという形で表れてしまうと。

村木さん:「人に迷惑をかけてはいけない」というのは、日本の社会をよく表した言葉だと思うんですが、もっと早くSOSを出していれば、病気と一緒で、早期発見・早期治療のほうが、ずっと早く治る。軽くて済むわけです。ところが、ずっと我慢をして、ギリギリのところまで追い詰められて、犯罪へいってしまうことがとても多い。SOSを出せるかどうかは、すごい大事だと思います。

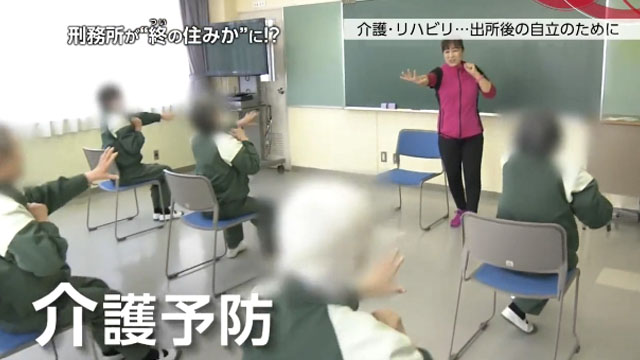

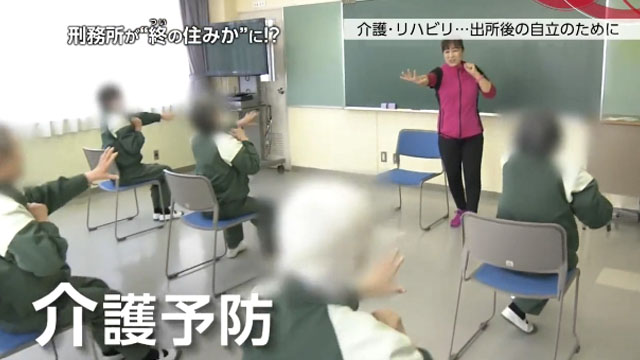

介護・リハビリ…出所後の自立のために

出所後に高齢受刑者が自立して生活できるように、刑務所では、リハビリなどに力を入れるようになっています。

外部の理学療法士が個別の状態に応じ、マンツーマンで歩行訓練などのリハビリを行っています。

外部の理学療法士が個別の状態に応じ、マンツーマンで歩行訓練などのリハビリを行っています。

理学療法士

「だいぶ歩けるようになりましたね。」

服役中に歩けるようになった、この女性。本人もここまで回復するとは思っていませんでした。

服役中に歩けるようになった、この女性。本人もここまで回復するとは思っていませんでした。

受刑者

「絶対に何かにつかまらないと立てもしないし、歩けもしなかった。ずいぶん進歩しました。ここ(刑務所)がいいです。ありがたいです、本当に。」

さらに、65歳以上の元気な受刑者には、介護が必要のない状態を維持できるよう、介護予防のプログラムも用意されています。

参加している受刑者は、体調管理にもつながり、助かっているといいます。

参加している受刑者は、体調管理にもつながり、助かっているといいます。

取材班

「(受講は)何回目ですか?」

受刑者

「(プログラムの受講は)3回目です。楽しいです。」

一方、刑務所でも、介護の人手不足が深刻です。この刑務所では、元気な受刑者を介助係として養成し、人手不足を補っています。

職業訓練の一環として、介護福祉士の講座を学んでもらい、支えが必要な受刑者の身の回りの手伝いをしてもらおうというのです。

職業訓練の一環として、介護福祉士の講座を学んでもらい、支えが必要な受刑者の身の回りの手伝いをしてもらおうというのです。

受刑者

受刑者

「頭上げます。

大丈夫ですか、気分悪くないですか。」

受刑者は、介護を学ぶことで、出所後の就職活動にも役立つといいます。

受刑者

「自分でも介護の仕事があっていると思う。(出所後も)ずっと続けていきたい。」

笠松刑務所 駒井刑務官

「職員が困っているときに、手伝いますっていう収容者がいたり、訓練で勉強してきたことが役に立ってよかったですっていう収容者もいるので、それはありがたいなとは思います。」

すでに15人余りの受刑者が介護の戦力になっています。若い受刑者が減っている今、元気な高齢受刑者が介護を担う「老老介護」も広がっています。

笠松刑務所 細川隆夫所長(当時)

「どこに行くにも車イスの人がぞろぞろ出てきてしまうと、刑務所として、どう処遇していいのか難しい。健康な受刑者も活用、外部の専門家も活用、職員も一生懸命やることで、何とか持ちこたえていく。」

理学療法士

「だいぶ歩けるようになりましたね。」

受刑者

「絶対に何かにつかまらないと立てもしないし、歩けもしなかった。ずいぶん進歩しました。ここ(刑務所)がいいです。ありがたいです、本当に。」

さらに、65歳以上の元気な受刑者には、介護が必要のない状態を維持できるよう、介護予防のプログラムも用意されています。

取材班

「(受講は)何回目ですか?」

受刑者

「(プログラムの受講は)3回目です。楽しいです。」

一方、刑務所でも、介護の人手不足が深刻です。この刑務所では、元気な受刑者を介助係として養成し、人手不足を補っています。

「頭上げます。

大丈夫ですか、気分悪くないですか。」

受刑者は、介護を学ぶことで、出所後の就職活動にも役立つといいます。

受刑者

「自分でも介護の仕事があっていると思う。(出所後も)ずっと続けていきたい。」

笠松刑務所 駒井刑務官

「職員が困っているときに、手伝いますっていう収容者がいたり、訓練で勉強してきたことが役に立ってよかったですっていう収容者もいるので、それはありがたいなとは思います。」

すでに15人余りの受刑者が介護の戦力になっています。若い受刑者が減っている今、元気な高齢受刑者が介護を担う「老老介護」も広がっています。

笠松刑務所 細川隆夫所長(当時)

「どこに行くにも車イスの人がぞろぞろ出てきてしまうと、刑務所として、どう処遇していいのか難しい。健康な受刑者も活用、外部の専門家も活用、職員も一生懸命やることで、何とか持ちこたえていく。」

出所後の孤立を防ぐために 最前線では

出所後、身寄りがない元受刑者を支援するために、都道府県ごとに設置されているのが「地域生活定着支援センター」です。

刑務所を出たあと、家族や頼れる人がいない一人暮らしの高齢者や障害者をセンターのスタッフが支援。住まい探しや福祉サービスを受けるための手続きを手伝い、地域で暮らしていける環境を整えています。

刑務所を出たあと、家族や頼れる人がいない一人暮らしの高齢者や障害者をセンターのスタッフが支援。住まい探しや福祉サービスを受けるための手続きを手伝い、地域で暮らしていける環境を整えています。

愛知県にあるこのセンターでは、自宅にぬいぐるみがあふれていた田中さんの支援に乗り出すことになりました。自宅が住めない状態のため、センターが管理するアパートで、一時的に暮らすことになった田中さん。

愛知県にあるこのセンターでは、自宅にぬいぐるみがあふれていた田中さんの支援に乗り出すことになりました。自宅が住めない状態のため、センターが管理するアパートで、一時的に暮らすことになった田中さん。

ここにいられる半年の間に、住まい探しや介護サービスの手続きを終え、地域で暮らしていく準備をすることになっています。ここは自治体の補助金などを受けて運営され、食事の提供や見守りのサービスを受けることができます。センターでは、適切な支援を続ければ、一人暮らしの高齢女性の犯罪は減らせると考えています。

ここにいられる半年の間に、住まい探しや介護サービスの手続きを終え、地域で暮らしていく準備をすることになっています。ここは自治体の補助金などを受けて運営され、食事の提供や見守りのサービスを受けることができます。センターでは、適切な支援を続ければ、一人暮らしの高齢女性の犯罪は減らせると考えています。

愛知県地域生活定着支援センター 岡部昭子所長

「高齢の女性が最終的に行き着く先が、本当に悲しくて、悲しみと不幸とに暮れていくのは忍びない。力はそれほどないけど、寄り添う支援はこの先もできたらいい。」

この日、センターのスタッフたちが、田中さんの85歳の誕生日会を開きました。

この日、センターのスタッフたちが、田中さんの85歳の誕生日会を開きました。

支援を受け、万引きをしなくてもいい落ち着いた暮らしを取り戻しつつあります。

支援を受け、万引きをしなくてもいい落ち着いた暮らしを取り戻しつつあります。

「こういう風に誕生日祝ってもらうの、いつぶりですか?何年ぶり?」

田中さん

「20年ぶりぐらい。」

「20年ぶり。おめでとう。」

今後は介護サービスを受けながら、地域で自立した暮らしを目指すことになります。

田中さん

「おいしい。」

愛知県地域生活定着支援センター 岡部昭子所長

「高齢の女性が最終的に行き着く先が、本当に悲しくて、悲しみと不幸とに暮れていくのは忍びない。力はそれほどないけど、寄り添う支援はこの先もできたらいい。」

「こういう風に誕生日祝ってもらうの、いつぶりですか?何年ぶり?」

田中さん

「20年ぶりぐらい。」

「20年ぶり。おめでとう。」

今後は介護サービスを受けながら、地域で自立した暮らしを目指すことになります。

田中さん

「おいしい。」

どうする?安心できる老後の居場所

武田:刑務所が介護施設そのもののように見えました。受刑者の「ここがいい、ありがたい」という言葉にはホッとするんですけれども、やはり違和感もありますよね。

村木さん:今見て分かるように、あれだけケアしてもらえば、「ここは何ていい所だろう」という気持ちにもなりますよね。確かに、健康を維持して介護度を減らす、あの努力はものすごく大事なんです。出所後、きちんと暮らしていくために。でも、当たり前ですけれど、あれを刑務所へ入る前にやっておきたかった。そういう意味では、介護とか生活保護とか、そういう福祉の施策につなげられていない今の刑務所の外の問題がよく見えてきたかなと思います。

浜井さん:日本の社会にあって刑務所にないものってなんだろうと考えたときに、そこにあるのは「孤立」だと思うんです。刑務所の中では、「孤立」あるいは「誰かから無視される」「誰にも気にされない」ということはないんです。犯罪の背景に社会的孤立があるということが先ほど出てきましたけれども、やはり「孤立」ですよね。誰も心配してくれる人がいないんです。そういう状況から逃れたくて刑務所に戻ってくる人たちがいる。これはある意味、日本社会の抱えている問題性を刑務所という所が表しているんだろうと思います。

武田:刑務所が罪を繰り返す高齢女性のついの住みかになってしまわないように支援する取り組みもご覧いただきましたが、村木さんはどうすればいいと考えますか?

村木さん:こういう言葉があるので、ちょっと見ていただきたいと思うんですが、「負の回転扉」という言葉です。周りが誰も面倒を見てくれない、気にかけてくれない。困窮したり、追い詰められて食べ物を盗んだりする。そして、刑務所に入る。懲役刑で刑期が終わったら、「ご苦労さま。もうあなたはきれいな体です」と言われて、そこから出される。門が閉まったその場所は、スゴロクの振り出しなんです。また最初の所へ戻っているだけ。これを「負の回転扉」。出たと思ったけれど、元の場所に戻っていて、また扉の前に立っていると。何とか、この扉を止めなきゃいけない。刑務所の中では、あれだけきっちりと世話をしてもらえるわけですから、そのことが刑務所を出たあともつながるように、刑務所の外でも福祉にちゃんとつながれるようにする。そうすると、ぐるっと戻ってこなくて済む。この「負の回転扉を止める」のが、非常に大事なことだと思います。

村木さん:今見て分かるように、あれだけケアしてもらえば、「ここは何ていい所だろう」という気持ちにもなりますよね。確かに、健康を維持して介護度を減らす、あの努力はものすごく大事なんです。出所後、きちんと暮らしていくために。でも、当たり前ですけれど、あれを刑務所へ入る前にやっておきたかった。そういう意味では、介護とか生活保護とか、そういう福祉の施策につなげられていない今の刑務所の外の問題がよく見えてきたかなと思います。

浜井さん:日本の社会にあって刑務所にないものってなんだろうと考えたときに、そこにあるのは「孤立」だと思うんです。刑務所の中では、「孤立」あるいは「誰かから無視される」「誰にも気にされない」ということはないんです。犯罪の背景に社会的孤立があるということが先ほど出てきましたけれども、やはり「孤立」ですよね。誰も心配してくれる人がいないんです。そういう状況から逃れたくて刑務所に戻ってくる人たちがいる。これはある意味、日本社会の抱えている問題性を刑務所という所が表しているんだろうと思います。

武田:刑務所が罪を繰り返す高齢女性のついの住みかになってしまわないように支援する取り組みもご覧いただきましたが、村木さんはどうすればいいと考えますか?

村木さん:こういう言葉があるので、ちょっと見ていただきたいと思うんですが、「負の回転扉」という言葉です。周りが誰も面倒を見てくれない、気にかけてくれない。困窮したり、追い詰められて食べ物を盗んだりする。そして、刑務所に入る。懲役刑で刑期が終わったら、「ご苦労さま。もうあなたはきれいな体です」と言われて、そこから出される。門が閉まったその場所は、スゴロクの振り出しなんです。また最初の所へ戻っているだけ。これを「負の回転扉」。出たと思ったけれど、元の場所に戻っていて、また扉の前に立っていると。何とか、この扉を止めなきゃいけない。刑務所の中では、あれだけきっちりと世話をしてもらえるわけですから、そのことが刑務所を出たあともつながるように、刑務所の外でも福祉にちゃんとつながれるようにする。そうすると、ぐるっと戻ってこなくて済む。この「負の回転扉を止める」のが、非常に大事なことだと思います。

お年寄りを犯罪者にしないために…

万引きを繰り返す高齢者に、従来にない対応を始める現場もあります。大手スーパーのイオングループでは、認知症のお年寄りが1人で買い物に来た時、どう対応するのか、スタッフの訓練を進めています。

認知症の人が支払いを忘れてしまったり、レジを通さずに食べ物を食べてしまったりするトラブルが増えています。しかし、こうした事例に対し、犯罪として警察に通報するのではなく、家族や支援者に連絡するなど、福祉の視点も入れながら対応することにしています。

認知症の人が支払いを忘れてしまったり、レジを通さずに食べ物を食べてしまったりするトラブルが増えています。しかし、こうした事例に対し、犯罪として警察に通報するのではなく、家族や支援者に連絡するなど、福祉の視点も入れながら対応することにしています。

店員

「今までお店に認知症の方がたくさんいらしていたんですけれど、(認知症の)対応の仕方が分からなかった。気になるお客様には積極的に声をかけて、認知症の人にも楽しく買い物が出来るようにしていきたい。」

店員

「今までお店に認知症の方がたくさんいらしていたんですけれど、(認知症の)対応の仕方が分からなかった。気になるお客様には積極的に声をかけて、認知症の人にも楽しく買い物が出来るようにしていきたい。」

“おひとりさま”が安心して暮らせる社会へ

浜井さん:罪を犯した人たちは、私たちと全く同じ人間です。彼らを、仮に刑務所に入れても、必ず社会に戻ってくるんです。自分もいつ、ああなるか分からない。社会的に孤立してしまった時に、あるいは認知症になった時に、もしかしたら、そうなるかもしれないということに気が付いてもらって、自分の問題として、きちっと考えてもらうことが何よりも大切です。

村木さん:「刑務所から出てきた人たちにとって一番大事なことは何か」ということでよく言われるのは「居場所」と「出番」。味方がいて、自分が居づらくない場所があるということと、それだけではなくて、自分が少しでも誰かの役に立てるとか、誰かに感謝される、「ありがとう」と言ってもらえる場所が大事だと言われています。これは、定年退職したお父さんも同じ。だから、みんな同じだと思うんです。「居場所」と「出番」を作っていくことが大事だと思います。

※

村木さん:「刑務所から出てきた人たちにとって一番大事なことは何か」ということでよく言われるのは「居場所」と「出番」。味方がいて、自分が居づらくない場所があるということと、それだけではなくて、自分が少しでも誰かの役に立てるとか、誰かに感謝される、「ありがとう」と言ってもらえる場所が大事だと言われています。これは、定年退職したお父さんも同じ。だから、みんな同じだと思うんです。「居場所」と「出番」を作っていくことが大事だと思います。

※